财联社4月9日电,美国哈佛大学经济学教授、美国前财政部长劳伦斯·萨默斯8日表示,由于特朗普政府正在实施的关税措施,美国目前可能正朝着经济衰退的方向发展,可能导致约200万美国人失业,每个家庭将面临至少5000美元的收入损失。

2025年4月9日 星期三

馬斯克大罵關稅操盤手

馬斯克大罵關稅操盤手納瓦羅白癡 「比一袋磚頭還蠢」

億萬富豪馬斯克痛批白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)「比一袋磚頭還蠢」,此時川普總統發動的關稅大戰,引爆政府高層在社群媒體上公開內鬨。福特汽車執行長稍後也在網上暗示支持馬斯克。

馬斯克在自家社群媒體 X 上發表一連串貼文,稱納瓦羅是個「真正的白痴」,並嘲笑納瓦羅先前引用經濟專家Ron Vara的觀點。但實際上,Ron Vara是杜撰出來的專家,而該名字正是把納瓦羅Navarro重新拼字組合而成。

這是川普上周宣布對所有國家徵收最低10%關稅、對大約60國額外加徵對等關稅後,馬斯克與納瓦羅之間爆發日益激烈爭執的新一輪交鋒。川普宣布關稅措施,被視為是納瓦羅的政策勝利,他一直主張採取激進的貿易措施來提升國內製造業。

在關稅宣布後不久,馬斯克就挖苦納瓦羅,說他從哈佛拿到的經濟學學位「是壞事,而不是什麼好事」。馬斯克還嘲諷納瓦羅沒有辦過自己的企業。

納瓦羅隨後在接受CNBC採訪時表示,來自特斯拉老闆的批評並不令人意外,因為對方是個拿外國零組件的「汽車組裝工」。

納瓦羅當時說:「談到關稅和貿易,我們在白宮的人都知道,而且美國人民也知道,伊隆是汽車製造者,但他不是製造汽車的,而是汽車組裝者。」「他就是個做車子的人。那是他的生意,他想要廉價的外國零組件。」

這些說法激怒了馬斯克。除了人身攻擊外,馬斯克還為特斯拉辯護,表示特斯拉「是美國最為垂直整合的車輛製造商,而且使用的美國零組件比率最高」。

特斯拉在加州和德州擁有大型工廠,生產所有在美國國內銷售的車輛。相較下,Stellantis、通用等大型車廠在美國銷售的車輛中,有超過40%靠進口。

根據美國國家公路交通安全管理局,特斯拉採用美製零件比率達60%-75%,依據車款而定,至於剩下的零件大多來自墨西哥。

特斯拉股價在過去四個交易日下跌了22%,今年以來暴跌45%,市值蒸發超過5,850億美元,相當於馬斯克帳面損失數百億美元。

白宮發言人李維特周二淡化馬斯克和納瓦羅之間的不和,「男孩子們就是這樣」,政府會讓他們的公開爭吵繼續下去,「這明顯是對貿易和關稅持有非常不同觀點的兩個人,你們應該樂見我們有史上最透明的政府,而我認為這也表明總統願意聽取各方意見。」

另外,福特執行長法利(Jim Farley)周二在社群網站上暗示支持馬斯克。他在 X 上貼文表示,福特最暢銷的F-150皮卡都是在密西根迪爾伯恩方圓一平方英里以內設計、規劃、測試與製造,接著在貼文標註馬斯克,表示「美國人的創新是我們經濟的命脈,超越了組裝。」

中美贸易战将对全球经济造成什么影响?

中美贸易战将对全球经济造成什么影响?

朱永雄(Ben Chu)

Role,BBC事实核查(BBC Verify)

2025 APR 09

美国白宫宣布,总统唐纳德·特朗普(Donald Trump,川普)将在4月9日(星期三)起,对中国所有进口商品征收额外84%关税,令中国输美商品的关税最少达104%,使得全面性的中美贸易战一触即发。

中国则表明将“奉陪到底”,不会屈服于其视为美方胁迫的行为,并已针对美国采取反制措施,提高自身的贸易壁垒。

那么,这场不断升温的贸易冲突对全球经济会产生什么影响?

中美贸易量有多大?

去年,中美两国的商品贸易总额约为5,850亿美元(4,290亿英镑)。

其中,美国从中国进口的商品金额远高于出口到中国的金额——进口达4,400亿美元,出口仅1,450亿美元。

这使得美国在2024年对中国的贸易逆差(即进出口差额)达到2,950亿美元,约占美国经济规模的1%。

虽然这是一个相当庞大的数字,但仍远低于特朗普本周屡次声称的“1万亿美元”(1兆美元)。

特朗普在其第一任期内就已对中国施加高额关税,后来的继任者乔·拜登(Joe Biden)则维持并扩大了这些关税。

这些措施使得美国从中国进口商品的占比从2016年的21%降至去年的13%,显示美国对中国的贸易依赖在过去10年间已有所下降。

然而,分析人士指出,中国部分出口美国的商品已改道经由东南亚国家进入美国市场。

举例来说,特朗普政府在2018年对中国进口的太阳能板课徵30%的关税。

但美国商务部在2023年提出证据显示,中国太阳能板厂商将组装业务转移至马来西亚、泰国、柬埔寨和越南等国,然后再从这些国家出口至美国,藉此规避关税。

因此,美方即将对这些国家实施“对等”关税措施,将推高这些最终仍源自中国的商品在美国的价格。

中美之间进出口什么商品?

2024年,美国出口至中国最多的商品是大豆,这主要用于饲养中国约4.4亿头猪的畜牧业。

此外,美国还对中国出口药品与石油产品。

反过来,中国对美国的出口则以电子产品、电脑与玩具为主,还包括大量的电池——这对电动车至关重要。

其中,美国自中国进口的最大类别商品是智慧型手机,占总进口量的9%。而其中相当一部分是美国科技巨头苹果公司在中国代工制造的产品。

美国对中国加征的关税是导致苹果公司市值近几周下跌的主要原因之一,其股价在过去一个月内已下跌了20%。

川普新關稅「玩火」將致雙重惡果

「末日博士」羅比尼:川普新關稅「玩火」將致雙重惡果

有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼批評,美國總統川普祭出新關稅有如在「玩火」,後果將是成長率降低和通膨率升高。

這位知名經濟學家2日表示,川普把新關稅宣布日稱為「解放日」,有如作家歐威爾風格的雙關語。羅比尼說,這些關稅的後果將是「較低的成長和較高的通膨」,視「醜惡又漫長」的談判最後議定的稅率多高而定。

羅比尼也質疑川普所謂「解放」的想法,因為這些關稅對美國消費者、勞工、企業乃至於全球經濟都不利。羅比尼曾精準料中2008年金融海嘯,並對川普的經濟政策表示顧慮。

美國財長貝森特曾提及,這是「先拉高衝突然後再降溫」的策略運用。但羅比尼懷疑這種策略能否占上風,凌駕川普2.0「貿易鷹派」如高級顧問納瓦羅、商務部長盧特尼克、貿易代表葛里爾之流。羅比尼呼籲白宮國家經濟會議(NEC)哈塞特、經濟顧問委員會(CEA)主席米倫等經濟顧問,應引導川普做出更明智的決定,否則美國實施這些關稅措施不啻是在「玩火」。

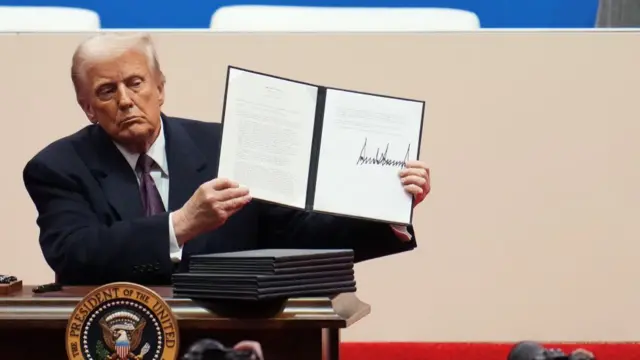

川普2日簽署行政命令,宣布自5日起對所有進口產品徵收稅率一律為10%的關稅;自9日起,另對數十個對美貿易順差大國加徵更高的「對等」關稅,稅率不一,視各國情況而定。白宮宣稱,這些措施意在矯正不對等的貿易關係、匯率操縱和其他不公平行為,同時促進美國國內製造業、保護美國勞工,並強化經濟主權。

然而,川普宣布的新關稅備受抨擊。避險基金創辦人SkyBridge斯卡拉姆齊就直言「解放日」其實是「清算日」,並警告此舉可能加重美國民眾的財務負擔。

2025年4月6日 星期日

砲轟川普關稅政策是災難!

砲轟川普關稅政策是災難!諾貝爾得主痛批「壞又蠢」:公式像ChatGPT給的

2025-04-06 15:30 聯合報/ 編譯

盧思綸

/即時報導

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)3日在內容創作平台Substack發文,以「惡意愚蠢會扼殺世界經濟嗎?」(Will Malignant Stupidity Kill the World Economy?)為題,砲轟美國總統川普的新關稅政策是一場災難,根本不知道從何吐槽,甚至稱川普政府的計算公式「像ChatGPT給的」。

紐約市立大學(CUNY)講座教授克魯曼指出,川普政府此次公布的關稅超乎所有人預期,這些政策完全出於「惡意的愚蠢」,比1930年代惡名昭彰的「史慕特-霍利關稅法案」(The Smoot-Hawley Tariff Act)帶給經濟更大衝擊,尤其現在的國際貿易的重要程度比當時重要3倍。

根據美國貿易代表署(USTR)公布的關稅計算公式,似乎僅以美國對該國的貿易逆差除以該國對美國的出口總額,並且再除以二。克魯曼指出,這套公式過於粗糙簡化,「錯得離譜,不知道從哪裡吐槽起」。

克魯曼解釋,川普的計算僅考慮商品貿易,卻完全忽視服務貿易。以歐盟為例,雖然美國在商品貿易上處於劣勢,但在服務領域的出口收益已大幅彌補損失。

「在我看來,那份文件就像某個低階幕僚在發表前幾小時拼湊出來的,」克魯曼狠批,「尤其USTR的說明像是沒讀過書的學生在考場上亂寫一通」。

克魯曼進一步嘲諷:「這種計算方式,根本就是你問ChatGPT或其他人工智慧模型會得到的答案。」

克魯曼反問誰會這樣制定政策,他認為,這更像試圖震懾他人、強化控制以「展示權力」的手段。

克魯曼強調,政策可信度至關重要,若企業無法預測未來,就無法作出計畫;若外國政府不相信美國會理性應對,便不會制定有利美國的政策。

儘管克魯曼希望川普承認錯誤並重新開始,「但他不會這麼做,因為這會破壞他所塑造的權威形象,」他說,「無知與不負責任本身就是川普訊息的一部分」。

這並非克魯曼第一次強烈批評川普,克魯曼在川普第一任期就曾在紐約時報撰文,警告川普當選可能引發「全球經濟大衰退」,並且預示最壞情況。

反川普示威

今天全美各地掀起反川普示威怒潮,聲勢非常浩大。可預見川普這四年任期,美國將徹底失去長治久安的固有局面,未來可能出現的高通脹及經濟衰退,也勢必引爆連串社會問題及國家危機。值得一提,示威浪潮喊最多的口號,就是打倒川普的納粹暨法西斯政權(納粹,就是法西斯的升級版,特點是強調單一種族優越)。很多美國川粉及教友經常錯誤地認為川普是保守主義或保守派,事實不然,川普骨子裡是一個徹頭徹尾的納粹或法西斯主義者,他追求顛覆及解構美國的固有價值及傳統體制,目的是要當皇帝或終生領袖!川普跟保守主義,兩者是八竿子都打不著的零關係。川粉朋友們,請告訴我,美國史上何曾有過一位保守派總統,是經常詆毀華盛頓、林肯、杰佛遜?川普在國會發表諮文時,大言不慚貶低華盛頓的地位,自誇他本人的成才是歷史第一,華盛頓僅是老二!請問,這個傢伙也算保守主義?

郭乃雄 2025.04.05

摘自Fb

天下大事多紛爭

何須多管費心神

三大陣營局勢更

世事如斯隨潮行

***************

潮來潮往浪流奔

民主選舉怨何人

專制獨裁經濟崩

花旗合眾留疤痕

2025.04.06

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

..

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

編譯盧思綸/即時報導 2025-04-06 00:20 ET

聽新聞

加州洛杉磯5日舉行「把手拿開!」示威活動,抗議總統川普及其盟友馬斯克近來舉措。(路透)

加州洛杉磯5日舉行「把手拿開!」示威活動,抗議總統川普及其盟友馬斯克近來舉措。(路透)

共和黨4月1日在威州最高法院吞敗仗,佛州議員補選結果又不如預期,不到24小時,總統川普宣布對全球貿易夥伴的對等關稅,再次發揮一貫政治操作「加碼下注」,賭上全部政治資本採取貿易保護主義,並堅信最終將對美國有利。不過,根據初步反應,這場豪賭的結果恐怕賠了夫人又折兵。

美聯社報導,對等關稅可說是川普第二任期以來最大膽的舉措之一,象徵他押上全部政治資本落實他過去40年來所倡導的貿易保護主義立場,同時也反映出,他已擺脫第一任期時幕僚的牽制,如今更多依靠直覺行事。

這項政策很可能成為定義川普任期的關鍵指標,然而,初步反應令人憂心。

金融市場迎來自2020年新冠疫情爆發以來最糟的一周,多個貿易夥伴祭出報復性關稅,經濟學家警告進口稅可能推高通膨、甚至導致美國經濟陷入衰退。

如今,開始憂慮的反而是共和黨國會議員,而民主黨人則認為川普此舉過於激進,士氣因此大振。

全美各地乃至歐洲一些大城市,5日也出現反川普示威活動「把手拿開!」(Hands Off!),吸引成千上萬名抗議者響應,這是川普第二任首度遭遇大規模示威。

就連川粉也開始產生疑慮。

密西根州迪威特78歲修車工阿莫羅索(Frank Amoroso)表示,盡管他相信從長遠來看,關稅對美國有利,但他仍對短期內利率上升與通膨感到擔憂。曾投給川普的他說,自己會給川普第二任的表現打個「C+到B-」,「我覺得他做事太快了,但希望事情最後能以審慎的方式完成,經濟也能撐過這波下滑。」

盡管如此,川普仍毫不動搖,5日在社群平台發文,稱這是一場「經濟革命」,呼籲支持者「堅持下去」。白宮5日聲明強調,川普政府團結一致,致力落實總統拒絕現狀的施政使命。

發起「把手拿開!」的進步派反川團體Indivisible共同創辦人列文(Ezra Levin),近幾周一直批評民主黨官員對川普施政過於被動,不過在川普宣布關稅措施後,列文對共和黨可能承受的政治後果顯得興奮。

「讓選民面對全面物價上漲,在政治上根本不得人心,」列文說,「這種作法可能導致像1932年那樣的世代級政黨大潰敗。」

「1932年式潰敗」,指的是美國在經濟大蕭條期間,共和黨因無力應對危機,在當年大選中遭到選民全面拋棄,導致民主黨在總統與國會選舉中大獲全勝,並主導美國政壇長達數十年。

2025年4月5日 星期六

川普關稅震撼全球

川普關稅震撼全球 各國回應的「十大金句」

記者顏伶如/即時報導 2025-04-04 09:42 ET

川普總統向敵對國家與美國盟友全面祭出關稅。歐新社

川普總統向敵對國家與美國盟友全面祭出關稅,貿易戰拉開序幕。澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)說,如此作法不是對待朋友之道,中國則形容「典型的單邊霸凌」,加拿大新任總理卡尼(Mark Carney)表示,以美國為核心的全球貿易體制「已經結束」。

華盛頓郵報4日報導,川普關稅引起全球各國反應,十大金句包括:

澳洲

艾班尼斯3日在記者會上說,川普政府的關稅措施沒有以邏輯做為基礎,違反美澳兩國夥伴關係的根本,「這不是朋友會做的事」。

艾班尼斯也說,必須付出較高代價的將是美國人民,澳洲沒有打算報復,因為「我們沒興趣比賽秀下限」。

加拿大

卡尼在記者會上表示,今日全球經濟與昨日已經截然不同。加拿大從二次大戰結束以來,一直仰賴以美國為核心的全球貿易體制,雖不完美卻協助加拿大創造繁榮,但這套制度現在「已經結束」。

加拿大雖然不在川普2日公布的最新一波關稅制裁名單,但卻面臨25%鋼鋁稅。

中國

中國商務部發表聲明表示,美國是「典型的單邊霸凌做法」。聲明也說:「歷史證明,提高關稅解決不了美國自身問題。」

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」(Lowy Institute)東南亞計畫主任派登(Susannah Patton)說,分析師紛紛警告,川普關稅剛好坐實中國論述,也就是美國是靠不住、冷漠且善變的合作夥伴。

馬達加斯加

前任馬國駐美大使羅勃森(Eric Andriamihaja Robson)在社群媒體發文寫道,關稅計算方法有瑕疵且欠公平,進口並不是感性的選擇,而是一連串客觀參數的決定。

歐盟

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)在聲明中說,混亂當中毫無秩序可言,美國所有貿易夥伴全面遭受打擊,複雜與混亂之間看不到明確的出路。

泰國

泰國商會(Thai Chamber of Commerce)主席普伊(Poj Aramwattananont)在社群媒體發文寫道:「不必驚慌,別的國家關稅也變高了。美國自己同樣會受影響,因為他們還是沒辦法快速生產進口商品的替代。」

法國

法國政府發言人普里馬(Sophie Primas)對媒體說:「川普自以為是全球老大,這是已經快被我們遺忘掉的帝國主義態度,但現在又強硬姿態重出江湖。」

哥倫比亞

哥國總統裴卓(Gustavo Petro)在社群媒體X發文寫道:「高舉全球自由貿易大旗的新自由主義,今天宣告死亡。反對陣營裡對於這種極端意識型態仍然死抱不放的人,必須明白抱著的只是一具屍體。」

俄羅斯

前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)在社群媒體發文寫道:「我們將採納老子教誨,在河邊坐等敵人屍體漂流而下。那具腐屍就是歐盟經濟。」

匈牙利

匈牙利外長西亞爾托(Peter Szijjarto)在社群媒體發文表示:「歐洲經濟與歐洲人又在品嚐布魯塞爾政客無能的苦汁了。美國總統昨天宣布關稅之後,情勢變得很清楚,歐盟其實應該談判才對。」

2025年4月4日 星期五

美国关税 2025.04.03

特朗普将对所有进入美国的进口产品加征“基准关税”,税率定为10%,于4月5日生效。这与他去年竞选时提出的方案一致。

被征收基准关税的国家很少,只包括:英国、新加坡、巴西、澳洲、新西兰、土耳其、哥伦比亚 、阿根廷、萨尔瓦多、阿联酋、沙特阿拉伯。

另外,特朗普对包括欧盟和中国在内约60个贸易伙伴征收更高关税,白宫将这些国家描述“严重违规国”(worst offenders),税率于4月9日生效。

“严重违规国”被指对美国商品征收更高关税,对美国贸易设置了“非关税”壁垒,或者采取了美国政府认为损害美国经济目标的行为。

被加征高额关税的主要经济体包括:

- 欧盟:20%

- 中国:34%

- 越南:46%

- 泰国:36%

- 日本:24%

- 柬埔寨:49%

- 南非:30%

- 台湾:32%

值得留意的是,新措施再对中国商品增加了34%关税,加上已经存在的20%的关税,美国对华关税水平将至少达到54%。

川普故意藉關稅觸發經濟衰退?華爾街老手:可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退?華爾街老手:可1箭3鵰

編譯湯淑君/綜合外電 2025-03-05 08:50 ET

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

美國總統川普去年11月勝選之前即表明,他希望美元貶值、美國物價降下來、聯準會(Fed)降利率。一位華爾街老手揣測,川普可能正試圖藉挑起貿易戰,達到一箭三鵰的目的。

近來美國股市下跌,反映交易員開始正視川普2.0關稅可能把美國經濟拖入衰退的可能性。

MarketWatch報導,野村證券策略師Charlie McElligott在寫給客戶的研究報告中指出,川普政府需要導演一場衰退大戲,讓美國經濟減速、通膨減緩得足以迫使Fed連番降息,如此一來美元也會顯著貶值,而這三個條件一到位,有利川普推行下階段經濟方案。

最近市場對Fed降息的預期已升高,美元指數DXY升抵1月高峰後下滑4%,對Fed貨幣政策敏感的美國2年期公債殖利率也從元月峰頂回落44個基點。

川普對加拿大和墨西哥課徵、並對中國加徵的關稅本周上路,在金融市場掀起狂瀾。加上最近發布的調查顯示美國企業和消費者對經濟前景的信心都大幅滑落,讓市場頓時瀰漫經濟衰退可能山雨欲來的悲觀氣氛。加密預測平台Polymarket顯示,交易員目前押注今年美國經濟衰退機率達37%。

McElligott認為,此時川普再怎麼喊話也安撫不了市場,除非他對關稅政策完全回心轉意。這位專注於選擇權的市場老手指出,「川普賣權」(Trump put)--指某個「地板價位」,一旦跌破就會逼白宮出手救股市--遠低於美股目前的價位。

美股史坦普500指數已從2月中旬的近期高峰滑落5%,今年來下跌2%。科技巨型股也遭「去 槓桿化」賣壓沖刷而下。

2025年3月20日 星期四

中欧建交50 周年:以和平为舟 共渡时代的洪流.

欧洲时报网 >> 华人论坛

【华人论坛】中欧建交50 周年:以和平为舟 共渡时代的洪流

2025-03-18 作者:李乾坤

2025年,中国与欧洲迎来建交50周年。半个世纪的风云际会,中欧关系从试探性的握手,发展为全球治理的“双引擎”;从经济互补的伙伴,升华为文明互鉴的同行者。这段历程不仅是两大文明的交融史诗,更是全球化时代合作共赢的生动写照。站在历史的回音壁前,我们听见的不仅是贸易往来的轰鸣,更是和平发展的和鸣。

1975年,中国与欧洲经济共同体(欧盟前身)正式建交,这一决定在当时堪称“破冰之举”。彼时,冷战铁幕尚未完全落下,东西方阵营壁垒森严,但中欧双方以务实的外交智慧,将和平共处五项原则与欧洲一体化理念相融合,为全球南北方合作开辟了新路径。

建交初期,中欧合作以经贸为纽带。1978年,中国与欧共体签署《贸易协定》,这是首个中欧政府间协定。同年,德国大众汽车成为首家在华合资车企,上海桑塔纳的生产线不仅填补了中国轿车工业的空白,更让“德国制造”在中国家喻户晓。1987年,中法合作的大亚湾核电站正式动工,法国工程师与中国工人并肩奋战,用技术共享打破封锁。

至20世纪末,中欧贸易额突破百亿美元,欧洲成为中国引进技术、管理经验的重要窗口,而中国的开放市场则为欧洲企业提供了增长新蓝海。这段“以经促政”的历程,奠定了中欧关系的务实底色。

进入21世纪,中欧关系迎来“黄金二十年”。2003年,双方确立全面战略伙伴关系,合作领域从经贸扩展至科技、环保、人文等全方位。2008年全球金融危机中,中欧携手推出“经济稳定计划”,中国增持欧洲债券,欧盟放宽对华高技术出口限制,共同抵御了“逆全球化”的第一波冲击。

“一带一路”倡议与欧盟“容克计划”的对接,成为中欧合作的标志性事件。中欧联合融资的“匈塞铁路”预计整体将在2025年全线贯通,将布达佩斯至贝尔格莱德的车程从8小时缩短至3小时,成为巴尔干半岛的“经济加速器”。这“黄金二十年”见证了中欧关系的深度拓展与升华,双方以开放包容的姿态携手前行,共同应对全球性挑战,为世界和平稳定与可持续发展贡献了坚实的中欧力量。

中欧交往不仅是物质利益的交换,更是文明火种的传递。中国“以和为贵”“协和万邦”的儒家思想,与欧洲“永久和平论”“集体安全观”的启蒙精神,在当代全球治理中碰撞出新的火花。面对气候变化、疫情、地缘冲突等全球性挑战,中欧始终是多边主义的“稳定锚”,也是和平发展的“扩音器”。双方以行动诠释了“对话优于对抗,合作强于分裂”的东方智慧,为动荡世界提供了“以和聚力”的治理范式。

2015年,中欧共同发布《中欧气候变化联合声明》,承诺将“有效地推动可持续的资源集约、绿色低碳、气候适应型发展”。2020年,中国宣布“双碳”目标,欧盟同步升级减排承诺至55%。2020年新冠疫情暴发初期,中国向包括法国、意大利、西班牙在内的欧洲16国援助医疗物资,为欧洲抗击疫情提供中国力量。

2024年,中国外长王毅与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利联合倡议“和平峰会”,阐述了中方关于乌克兰危机的原则立场,提出“欧盟发挥主导作用,探索均衡、有效、可持续的欧洲安全架构”的方法。中欧文明间的对话与互动,不仅推动了中欧各自的发展,更为人类文明的多样性和整体性进步作出了重要贡献,未来也将继续在平等与尊重的基础上不断拓展深化。

五十年风雨同舟,中欧用合作证明:和平不是无冲突的乌托邦,而是化解分歧的智慧;发展不是零和的博弈,而是共荣的实践。从黄浦江到塞纳河,从扬子江到莱茵河,两大文明的相遇从未止步于利益的权衡,而是向着人类共同价值的灯塔航行。2025年,当建交纪念的钟声敲响,我们期待中欧继续以和平为舟,以创新为帆,为变乱交织的世界开辟一片确定性的海洋。

(本栏目文章为一家之言,不代表本报立场)

(编辑:冬雨)

2025年3月3日 星期一

拒绝软弱 马克龙称欧盟计划对美钢铝征收“对等关税”

拒绝软弱 马克龙称欧盟计划对美钢铝征收“对等关税”

2025-03-01 欧洲时报网

【欧洲时报网】法国总统马克龙2月28日在对葡萄牙进行国事访问期间表示,如果美国对从欧洲进口商品征收25%的关税,欧盟将对美国钢铁和铝征收“对等关税”,对其他产品也将不得不“采取回应措施”。

中国央视新闻报道,马克龙在与葡萄牙总理蒙特内格罗联合举行的记者会上说,如果美国确认对欧洲产品征收关税,“欧洲人将做出回应,征收‘对等关税’,因为我们必须保护自己,捍卫自己”。

蒙特内格罗表示,欧洲不能软弱,必须以同等或类似水平对美国的关税举措做出反应。

欧盟委员会主席冯德莱恩多次就美对欧盟关税威胁表达立场,称必要时将捍卫欧洲企业和公民的利益。

欧盟已备好报复清单 商界人士:加征关税百害而无一利

美国总统特朗普2月26日表示,美方已决定对欧盟征收25%关税,适用于汽车和其他各种商品,并将“很快”宣布。对此,不少欧洲商界人士认为,特朗普政府加征关税的做法损人不利己、百害而无一利。

据欧洲多家媒体报道,目前,欧盟正在试图与美国通过磋商谈判解决争端,欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔近日表示,美国与欧盟之间正在进行高层接触。与此同时,欧盟也正在研究报复措施。据欧盟外交官透露,欧盟的报复产品清单已经准备好了,基本上是在特朗普上一任期间与欧洲发生贸易争端时采用过的。此外,欧盟还打算采取一系列反制措施,涵盖服务、投资和知识产权等领域,但预计相关决策过程需要较长的时间。

不少业界人士都表示,特朗普政府设置贸易壁垒的做法不合理,美国的关税政策有百害而无一利,不仅有损贸易伙伴,而且也会伤及自身,损人不利己,害人更害己,将会给美国民众带来更大的经济负担。比中经贸委主席德威特指出:“关税会带来通货膨胀,在美国的商品会变得更贵,这将给当地民众带来更大的负担,也会影响美国对其他国家的出口。因为如果其他国家采取报复措施,这意味着美国产品在这些国家的价格会更高,这对美国自身也没有多大的好处,这将是一场两败俱伤的局面。从长远来看,每个人都是输家。”

比利时商界人士德尚说:“我认为如果特朗普继续加征关税,将使美国与世界进一步隔离。我认为随着时间的推移,这对美国来说将是一个相当沉重的负担。”

对于特朗普的关税威胁,欧洲企业协会(Business Europe)警告说,这一举措将损害全球贸易环境,但“最大的影响”将落在美国自己身上。“这对贸易发展不利”,但如果美国“对所有贸易伙伴采取这一措施,最大冲击终将落在美国经济上”,欧洲企业协会副总干事桑托斯(Luisa Santos)警告说。

欧盟委员会贸易委员东布罗夫斯基斯27日在接受媒体采访时援引国际货币基金组织的数据表示,美国的新关税政策可能在中期内导致全球GDP下降7%,这相当于法国和德国的GDP总和。

东布罗夫斯基斯指出,美国加征关税的负面影响显而易见,欧洲希望避免这一情况,但同时也准备采取“坚决且对等”的反制措施。

欧洲哪些行业将受影响?

法媒盘点以下行业可能会受到关税上调的影响最大:

-钢铁行业担忧致命一击

欧时大参报道,根据罗兰贝格咨询公司(Roland Berger)的数据,约25%的欧洲钢铁出口至美国。

法国工业和能源部指出,目前欧洲钢铁行业形势已“极为严峻”,甚至“濒临崩溃”,额外的关税对该行业来说无疑是雪上加霜。欧洲多国工业部长27日在巴黎召开紧急会议,试图拯救这一行业。

-汽车行业面临陡峭下坡

根据欧洲汽车制造商协会,每年欧美和北美之间的进出口汽车数量超过100万辆。欧盟委员会的数据显示,汽车及其他机动车辆是欧盟对美国出口的前三大商品之一。

欧洲汽车行业近年来因全球需求下降、能源价格上涨以及面临外部竞争而受到冲击,美国加征关税必将加重该行业的困境。

-化工行业恐遭重创

另一个对美出口占比极高的行业是化工和制药领域。

欧盟化工企业表示,他们已经陷入“巨大困境”,并于周四27日要求布鲁塞尔立即采取具体措施,以恢复行业竞争力。

-农产品行业噩梦重演

早在2019年,特朗普第一任期时就已对奶酪、葡萄酒和干邑白兰地等产品征收25%的关税,而美国是法国葡萄酒的最大出口市场。

如果这些惩罚性关税再次实施,对干邑白兰地的打击将尤为严重,因为除了美国,中国也在去年十月对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施。而美中恰是法国干邑白兰地两个最大的出口国(美国38%,中国25%)。

(编辑:夏莹)

摘自欧时网

2025年3月2日 星期日

美国VS 欧洲,骂出了“新高度”,放进了“菜单”里

【华人论坛】风梁话:美国VS 欧洲,骂出了“新高度”,放进了“菜单”里

2025-02-23 作者:梁扬

最近,特朗普和他的团队(以下简称特团),在欧洲“骂人没商量”。比对特朗普1.0的骂人,“特团”这次是骂得很有艺术性——集写意与工笔、抽象与具象于一身,骂出了新高度与新维度。前天把自诩为民主胜地的欧洲骂成了“假民主”天堂,前几天是把欧洲奉为英雄的泽连斯基骂成了独裁者,而这个“雅号”,欧洲是一致想送给普京的。而美俄密谈不让欧洲“上桌”,让欧洲感到了在“菜单”上的寒意。

特朗普1.0时代,欧洲领导人面对特朗普,心里念叨的都是“你比我强大、独裁,我比你温柔、民主”。这次不一样了,无论是“慕安会”上万斯骂欧洲,还是特朗普骂泽连斯基,都骂出了意识形态新高度,骂出了以实例打脸的新维度。特团不厚道,要从根子上刨欧洲。

关于“新高度”与“上菜单”,风梁话今天只想和您聊一中一外两个成语,外国成语的版权还是前国务卿布林肯注册的。

1,“迅雷不及掩耳盗铃之势”

特朗普上台刚满月,甩开了腮帮子侃,每一条都信息量很大,除了退群和加税,大部分都在骂人。由于其语言很粗暴、形式很直白、声响很“雷人”、更新很“闪电”,一般无论是格陵兰还是巴拿马,无论是欧罗巴还是加拿大,无论是乌克兰还是小加沙……第一反应都是迅雷不及掩耳。这很正常。

但这次特朗普骂泽连斯基、万斯上门骂欧洲,不但让受骂人“迅雷不及掩耳”,还被补一刀说是“掩耳盗铃”。这怎么讲呢?

万斯在慕安会上,不怎么谈安全,重点骂欧洲人。他称欧洲领导人“关闭”媒体,“言论自由”在欧洲在退步;不按“计划”进行的选举结果就“取消”,直接举例罗马尼亚;还踹了一脚欧洲某高官要在德国复制“罗马尼亚经验”;举例英国法院判在堕胎医院30米处祈祷的反堕胎者有罪;称欧洲的安全威胁来自内部,来自对移民治理的失败,其实就是说欧洲属于一系列的掩耳盗铃操作。美国在职领导人直接以工笔画形式描绘欧洲“假民主”,这是战后首次,堪称骂人的新维度。姑且叫做“以民主之道还制民主之身”。

风梁话猜万斯发言中怼欧洲“关闭媒体”,指的是法国国家视听和数字通信监管局(Arcom)立案、国家最高行政法院落槌,刚刚确认关停了“地面数字电视”(TNT)中的收视冠军——右翼电视台C8,据说主因是明星主持人口无遮拦,骂了一位极左派议员“白痴”,而据知情人士透露,主因是该台老板支持法国极右派,以及该脱口秀节目“言论”太过右倾招致“主流派”不满所致。这个以公权力封杀私营电视台动作,在法国引起“政治打压”与“言论监管”的热议。

2月19日,因为泽连斯基不满被利雅得“美俄会”排除在外,发了很克制的小牢骚,被特朗普抓住一通咒骂。称“喜剧演员”泽连斯基操控了拜登,导致了乌克兰危机的持续,骂人的语气是这样持续的:“泽连斯基这个不举行选举的独裁者,最好赶快行动,否则他很快连国家都没了……”至此,风梁话难免感叹,巴黎圣母院新张“川马泽”三人合影,已如水月镜花。

特朗普喊话泽连斯基“选举”,这让人想起赵本山的小品“卖拐”,“瘸不瘸起来走两步”?这也是特朗普骂术的新高度。

2,不在餐桌旁就在菜单上?

“特团”这次解决俄乌问题,彻底让欧洲知道了自己坐的是经济舱,“二等盟友”,难以与美利坚平视对话。18日,美俄大大咧咧上桌了,俨然头等舱里的开香槟密谈,没有欧洲和乌克兰什么事。这下欧洲意识到严重性了——惊奇蛙声一片。其实,欧洲人的反应总是慢99拍,拜登的国务卿布林肯去年也是在慕安会上,就说过一句名言:“在国际体系中,你不在餐桌旁就在菜单上”,欧洲那时还觉得这只是针对中国,现在好怕好怕,明明是自己离上菜单已经不远了。为了释疑,这不?美国现任国务卿说了,不是不上,时候未到,到候会让欧洲上的。上哪里?欧洲人一肚子狐疑。英国首相、法国总统连续访美,要与川皇当面理论。

在危机时刻,欧洲领导人向来不缺词汇,永远缺的是行动和团结行动的能力。

英国首相称之为“世纪挑战”;法国总理说:“我们正经历历史性时刻,一个世界格局的转折点。”欧盟一位匿名高官(为何要匿名风梁话不太明白)则表示“这真是个不过关就断裂的时刻了”(C'est vraiment un moment oùça passe ouça casse)。

说得都够到位吧?但做了神马呢?欧洲人对待危机的反应,似乎总是惯性多于“德性”,“泥性”多余血性。

爱开会的马克龙出手了,依国家大小,分别在爱丽舍宫开了两次峰会。但由于盟内分歧巨大,成果乏善可陈。法新社对巴黎峰会发稿的标题是:乌克兰:分裂的欧洲人走在十字路口(Ukraine:les Européens désaccordésàla croisée des chemins)。很显然,此次爱丽舍宫峰会面对美欧关系、乌克兰问题的质变,并未能拿出欧洲团结应对的有效方案。除了高喊加强对乌克兰的军事和经济支持,加码制裁俄罗斯等老套路外,在未来停战后联合派兵乌克兰维和、建立独立的欧洲军事、外交框架以抗衡美、俄碾压等关键问题上,仍然各怀心事,难以形成合力。在“派兵维和”问题上,目前只有英国、法国与瑞典表示“愿意”,德、意、西、波均明确反对。

20日,忽然传来好消息,据说英法联手组建三万欧洲“保障军”,但法国军事评论员马上打脸小马哥了——英国法国就是把吃奶力气使出来,最多凑1万人,还得征求特朗普和俄罗斯同意。据说啊,保障军既不是下地打仗的军,也不是蓝盔维和部队,好像介于两者之间,哎呀,不得不赞叹欧洲人的创造力。风梁话实在匪夷所思:1万人呆在战后乌克兰,真能保障欧洲安全吗?一边是美国公司在挖矿,四面是从克里米亚到顿巴斯的俄罗斯“楚歌”,结果还是欧洲花纳税人的钱去做“天涯沦落人”。

还有,大多数观察家不明白为什么还没谈判,美国就大幅“让步”,把底牌通通亮给普京——乌克兰领土回不去、进不去北约、美国不派兵维和……其实,你如果不是“掩耳盗铃”,就会听到特朗普从未变过的铃声——俄乌冲突的起因是北约东扩,而他若在任不会任北约东扩,不管他与普京在这一点上是不谋而合还是有谋而合,他们俩思想高度一致。

近来,在欧洲舆论圈,经常听到将美俄谈判比作雅尔塔会议--美俄瓜分世界,从来没欧洲啥事;也有人提“慕尼黑协定”,这个,风梁话感觉欧洲人透露出泪点上的自省意味了,因为慕尼黑是英法意一道儿“绥靖”了德国,任其瓜分捷克……而2014年法国总统与德国总理共同主理默认“克里米亚归俄”为代价的“明斯克协议”,是不是有点重复历史的意味呢?风梁话有疑问无答案,您自己琢磨吧!

(本栏目文章为一家之言,不代表本报立场)

摘自欧时

2025年2月18日 星期二

Article BBC

Le 3 février, Elon Musk a fermé l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et supprimé son budget annuel de plus de 50 milliards de dollars, ce qui a entraîné la disparition des dizaines de millions de dollars que la BBC recevait chaque année.

Suite à cela, la BBC a soudainement changé de ton, passant du statut de fer de lance de la critique de la Chine à celui de son plus grand promoteur. Ces derniers jours, la chaîne n’a cessé de faire l’éloge de la Chine avec une intensité stupéfiante. Chaque jour, elle publie un flot d’articles vantant tous les aspects du pays, de la haute technologie à la vie quotidienne en passant par les actualités sociales. En plus des reportages classiques, elle produit également des contenus de grande qualité, comme le documentaire “Made in China 2025”, sorti il y a quelques jours, qui encense littéralement la Chine.

D’un point de vue rationnel, on pourrait penser que ce documentaire marque le sommet de la glorification de la Chine par la BBC. Il dresse la liste complète des percées technologiques chinoises et loue presque tout ce qui est possible de louer, y compris les films récemment sortis en Chine. Il semble ne plus rester de sujet à encenser.

La BBC a même choisi une image de couverture inhabituelle pour un de ses articles : une vue des tours jumelles du High-Tech Zone à Chengdu sous un ciel bleu. Non seulement cela ne ressemble pas du tout au style habituel de la BBC, mais en plus, voir un ciel bleu à Chengdu en hiver est un événement si rare que les habitants en parlent sur leurs réseaux sociaux. Pourtant, la BBC a réussi à trouver cette image pour en faire une couverture.

Mais l’imagination du grand public a ses limites, alors que la BBC, elle, semble ne pas en avoir. Récemment, elle est allée jusqu’à chercher désespérément de nouveaux angles pour continuer à louer la Chine. Il y a quelque temps, Trump a proposé de rebaptiser le golfe du Mexique en “golfe des États-Unis”, ce qui a provoqué un tollé mondial.

Peu après, la BBC a publié un article stupéfiant : selon l’historien John Sledge, lorsque les Espagnols ont atteint ce golfe pour la première fois en 1513, ils pensaient avoir trouvé une route vers l’Asie et être arrivés près de la Chine. Ils l’auraient alors nommé “mer de Chine”, un fait qui serait attesté dans les archives historiques.

Ainsi, selon la BBC, cette étendue d’eau entre les États-Unis et le Mexique ne devrait ni s’appeler “golfe des États-Unis”, ni “golfe du Mexique”, mais bien “mer de Chine”.

Ce reportage est tellement choquant que personne ne peut y croire sans voir la source originale. Pourtant, la BBC a bel et bien publié cet article en anglais, destiné au public occidental, en expliquant l’origine historique du nom et en fournissant des preuves.

Faire l’éloge de la Chine, soit, mais la BBC semble en faire trop. Même les plus fervents partisans de la Chine ne croiraient pas une telle histoire. Ce que fait la BBC ne relève même plus du journalisme, mais d’une réclamation de salaire par la force, et ce, d’une manière totalement débridée, au mépris de toute dignité.

Tout ça pour quelques financements coupés ?

À travers cette tentative extrême de la BBC pour récupérer ses fonds, on peut voir à quel point cette chaîne maîtrise son métier. On peut questionner son objectivité, mais certainement pas ses compétences en communication.

Cependant, cette volte-face de la BBC n’a pas freiné Trump et Musk dans leur volonté de réduire le budget du gouvernement américain.

Le 9 février, Musk a déclaré que Voice of America et Radio Free Europe, deux médias financés par le gouvernement américain, gaspillent l’argent des contribuables et devraient être fermés.

Voice of America, une institution mondialement connue, mentionnée dans les manuels d’histoire, pourrait donc disparaître d’un simple claquement de doigts de Musk et Trump ?

Musk a justifié sa décision en déclarant :

1. “L’Europe est libre, hormis une bureaucratie étouffante.”

2. “Personne ne les écoute plus.”

3. “Ce ne sont que des extrémistes de gauche qui parlent entre eux tout en gaspillant un milliard de dollars par an d’argent des contribuables américains.”

Musk n’a donc eu aucune hésitation à fermer Voice of America. Quant à Trump, il voulait déjà s’en débarrasser depuis longtemps : dès 2020, il accusait ce média d’utiliser l’argent des contribuables pour promouvoir la Chine plutôt que raconter l’histoire des États-Unis.

En coupant les financements de la BBC, Musk a également suspendu les paiements à plus de 6 200 journalistes et des milliers de médias. Maintenant que Voice of America et Radio Free Europe sont aussi menacés, l’ensemble des médias occidentaux commence à paniquer. Ils réagissent en imitant la BBC et en réclamant leurs salaires avec force.

Bloomberg, autrefois un bastion du discours anti-chinois, vient à son tour de changer de camp.

Cette chaîne a récemment consacré une émission télévisée au film chinois “Ne Zha”, sorti pendant le Nouvel An chinois, et l’a encensé :

• Bloomberg affirme que la qualité de production de Ne Zha est exceptionnelle.

• Le média raconte que les cinéastes chinois ont passé quatre mois à peaufiner un seul plan, jusqu’à atteindre une perfection absolue.

• Selon Bloomberg, Ne Zha pourrait devenir le plus grand succès au box-office dans un seul marché.

• La chaîne explique que ce succès est dû aux exigences extrêmes des producteurs en matière de qualité.

Après avoir élevé le producteur de Ne Zha au rang de “sage du cinéma”, Bloomberg est allé encore plus loin en analysant son impact culturel :

• Selon Bloomberg, le personnage de Ne Zha, prêt à se sacrifier pour sauver sa famille et son peuple, est un héros tragique.

• Mais le plus surprenant, c’est que Bloomberg affirme que Ne Zha incarne l’esprit rebelle et l’individualisme, une vision qui résonne profondément avec le public chinois et explique le succès du film.

Incroyable ! Bloomberg commence à présenter les films chinois comme porteurs d’esprit rebelle et d’individualisme !

Ce ne sont ni des termes négatifs ni positifs en soi, mais jamais aucun média occidental n’avait appliqué ces concepts à la Chine. Or, les jeunes Occidentaux adorent ces notions. En les associant à Ne Zha, Bloomberg fait une publicité massive aux films chinois sur le marché occidental.

En ce moment, Ne Zha sort en salle en Occident et manque de promotion. Grâce à Bloomberg, son box-office international va certainement exploser.

Alors, à ceux qui détestent Ne Zha, je précise :

• Ce n’est pas moi qui dis du bien de ce film, c’est Bloomberg.

• Ce n’est pas moi qui dis que Ne Zha incarne l’individualisme et la rébellion, c’est Bloomberg.

Si vous voulez râler, adressez-vous à Bloomberg !

Dans ce monde, il y a des gens qui n’aiment pas Ne Zha et d’autres qui détestent Bloomberg. Mais ceux qui détestent à la fois Ne Zha et Bloomberg sont rarissimes.

Pendant ce temps, Voice of America, qui n’avait pourtant rien fait, a été dissoute par Trump.

Et maintenant que la BBC et Bloomberg font ouvertement la promotion de la Chine, Trump reste étrangement silencieux…

Autrefois, les médias occidentaux parlaient d’une seule voix, ce qui nous faisait croire en l’existence d’une valeur commune en Occident.

Aujourd’hui, on comprend que le capitalisme est d’une simplicité brutale : tout est une question d’argent.

Avec la révolte des médias, Trump et Musk ont-ils commis une erreur stratégique ? Si l’avenir les renverse, les médias occidentaux se vengeront violemment, les diabolisant comme jamais auparavant.

Sur ce point, on peut faire confiance à la BBC et Bloomberg. Ils savent très bien comment s’y prendre.

2025年2月5日 星期三

【华人论坛】倒阁风波:走出党派间“囚徒困境”,让法国不再困为囚徒 2025-02-04 作者:凯文

【华人论坛】倒阁风波:走出党派间“囚徒困境”,让法国不再困为囚徒

2025-02-04 作者:凯文

时隔两个月,法国政府似乎再次走到了悬崖边上。因为在财政法案和社保法案问题上始终无法和反对党达成一致,白鲁政府在作出诸多让步后,仍然不得不诉诸宪法第49.3条,在议会强推两项法案过关,而代价则是反对党会再次发动倒阁。这种局面,很难不让人联想到两个月前下台的巴尼耶政府。

然而,这次不信任案面临的形势,和12月巴尼耶政府被推翻时又有显著不同。在总理白鲁宣布动用宪法第49.3条的次日,社会党宣布不会参与倒阁;又过一日,极右派国民联盟也作出同样表态。这意味着,除非发生极其戏剧性的变化,不信任案已经注定失败,政府将轻松过关。

博弈论中有所谓“囚徒困境”的经典假设,显示出在信息不对称的情况下,个体往往倾向于作出自利选择,哪怕以牺牲群体利益为代价。在巴尼耶政府倒台的经历中,尽管左翼联盟和极右派水火不容,但各自作出了对自身利益最佳的选择,却让法国陷在政治泥潭中动弹不得。而这一次,两个关键政党完成又一次“囚徒困境”博弈,让整个国家看到了从泥潭中脱身的希望。

两党的“囚徒困境”

众所周知,自总统马克龙去年夏天宣布解散国民议会、提前进行立法选举以来,法国政治就进入了一个高度不稳定的时期。选举结果和马克龙的预期大相径庭,不仅导致执政党及其盟友丢掉了相对多数,而且极左和极右派声势大涨,左翼联盟“新人民阵线”成为最大政治集团,国民联盟则成为最大单一党派。“快刀”不仅没有斩断“乱麻”,反而乱上加乱,切了最大的两块蛋糕,拱手送给左右两个极端对手。

在这种乱局中,政府如果想有所作为,就必须在逼仄局面中合纵连横。巴尼耶的命运显示出,即便政府竭尽全力对极右派作出让步,最终仍然难免遭到反噬。于是,转过头来争取中左派的社会党,就成了眼下唯一现实的选项。而已经恢复元气的社会党,也不甘在“新人民阵线”内部继续被极左派“不屈的法兰西”颐指气使,同样为这种前景创造了可能性。

在碎片化的议会格局中,拥有66席的社会党和拥有124席的国民联盟,都可能成为主宰政府命运的“造王者”。它们各占跷跷板的一端,形势诡谲,构成了一场另类的“囚徒困境”。虽然这两党都在最后关头宣布不会支持倒阁,但不妨复盘一下原本可能产生的后果,可以更好地理解这场政治博弈。

场景一:如果社会党和国民联盟都参与倒阁,那么显而易见的后果是重演了12月的剧本,政府再度垮台,政治危机愈加深重,同时意味着社会党回到极左派掌控的战车上,继续与其深度绑定,此前试图争取“独立”的努力变得毫无意义,同时还会背上和极右派“沆瀣一气”的骂名。

场景二:如果社会党参与倒阁、而极右派不参与的话,这不仅意味着社会党继续深度绑定极左派,而且意味着虽然政府不会垮台,但白鲁政府争取社会党的策略遭到失败,未来继续“向左看”、对左翼作出让步的可能性大大降低,这对于社会党来说并不是最佳选择,而对于国民联盟则再有利不过。但鉴于社会党率先作出不倒阁的表态,国民联盟无法在这种假设中占到相应便宜;反过来说,如果是国民联盟抢先一步宣布不倒阁的话,社会党的处境将比现在尴尬得多。

场景三:如果社会党不参与倒阁、而极右派参与的话,这意味着政府依靠社会党的支持得以保存,从极右派的阴影下解脱出来,它会将社会党视为唯一救星,并继续致力于组建一个从中左到中右的大联盟。更加不愿对国民联盟作出让步。后者也会因此暴露出自议会选举以来一直试图掩盖的短板,因此对它来说显然不是最佳选择,这恐怕也是国民联盟在社会党表态后踌躇了多半天的原因,但先机已失。同时,左翼两大党分道扬镳,“新人民阵线”宣告瓦解,但社会党将成为左翼阵营“孤儿”,党内异议增多,这是领导层将面临的压力。

场景四:如果二者都不参与倒阁的话(这正是后来事态的走向),那么意味着社会党仍然将退出左翼联盟,但不会因为和极右派作出同样选择而被视为同路人,二者在未来都继续保持较大的机动空间,形成一种相对的“双赢”局面;政府方面仍然会将社会党、而非国民联盟视为更可靠的对话者;而“不屈的法兰西”及其党魁梅郎雄遭受惨败,变成“退潮后的裸泳者”。

因此,社会党和国民联盟对待不信任案的态度,事实上会形成某种联动。二者都会斟酌不同情况下此消彼长的态势,尽管在对外表态时无疑都会冠冕堂皇地声称“国家需要稳定”、“从人民的利益考虑”……但如果真是这样的话,巴尼耶政府也不会在两个月前黯然下台。

国家作为囚徒的困境

在政党政治中,各党派为自身谋利无可厚非,在博弈中向对手“极限施压”来最大程度地索取利益,也同样不难理解。但如何斗而不破、维持共同底线,则是更大、更严重的问题。极左派和极右派的共同之处,是它们都对当下第五共和机制备感不满,要求打破建制、另起炉灶。因此,造成政府频繁垮台,非但不会让它们内疚,反而正好能证明自己的诉求。如果说有什么区别的话,则是极左派横冲直撞、无役不与,而极右派则更富心机、更审时度势。

但社会党毕竟与前二者不一样,作为曾经肩负过政治责任的中左派,这次终于迈出关键性一步(尽管它也根据宪法第49.2条、发起另一项注定无法通过的不信任案,来作为“虚晃一枪”的解套办法)。它这一步的选择,同时意味着两方面的重大变化:其一,“新人民阵线”已经难以为继,面临解体,至少各成员的声音将更加混乱,政府面临的来自左翼的压力会显著减轻;其二,由于更加独立的社会党形成某种对冲,极右派无法再把政府命运玩弄于股掌之中,它将失去自己此前一直扮演的“达摩克里斯之剑”的角色,其政治威慑力也将大大降低。

在走出党派之间的“囚徒困境”后,法国也终于迎来了不再被党派利益所绑架、被当作党争囚徒的契机。

从2024年9月巴尼耶上台,到此次新一波不信任案风波,法国在党争中已经被困了五个多月,其间遭遇了预算缺位、税制改革缓行、企业迟疑观望、经济活动受抑制、失业率重新抬头等种种高昂的代价,如今亟需摆脱政治极化思维,以中间派力量为基础,重新打开新局面。在俄乌战争眼下仍看不到终局、美国特朗普政府对削弱盟友的兴趣更甚于打击对手的情况下,已经没有太多时间供法国的政治人物们挥霍了。

凯文

摘自欧洲时报

(本栏目文章为一家之言,不代表本报立场)

(编辑:冬雨)

2025年1月23日 星期四

特朗普行政令

從退群、性別認可到出生公民權 特朗普六項惹眼行政令落實難易程度分析

圖像來源,Getty Images

唐納德·特朗普(Donald Trump,川普)重返白宮後簽署了多項行政令,試圖迅速推動其主要競選承諾的落實。

其中,對移民的嚴厲打擊和撤銷部分氣候友好政策備受關注。

然而,總統權力亦有其局限——在某些情況下,他的計劃在落實前仍需克服諸多挑戰。

政策一:將販毒集團列為「外國恐怖組織」——面臨挑戰

BBC記者伯恩德·德布斯曼(Bernd Debusmann Jr) 美國白宮報導

內容是什麼?

該行政令說,販毒集團在整個西半球「發動暴力與恐怖行動」,並使美國充斥犯罪,對美國構成國家安全風險。

行政令明確指出,美國政策是「確保徹底消除」這些集團在美國的存在。要求美國機構在14天內提出應被指定的集團名單建議,並準備好加速將相關人員驅逐出美國。

面臨哪些障礙?

將販毒集團指定為恐怖組織,可能為起訴美國公民甚至與這些集團有某種關聯的合法企業打開大門。此舉也可能使美國與墨西哥等國的關係緊張,墨西哥已明確呼籲尊重其主權。

潛在影響是什麼?

首先,將這些集團指定為外國恐怖組織,最終可能被用作正當理由,對墨西哥或其他類似集團活動國家的目標採取軍事行動。

此舉還可能促使美國聯邦政府投入更多資源與強化法律工具,以打擊販毒集團及其他幫派,並追查其在邊境兩側的商業與金融利益。

儘管這將使對這些集團的「物質支持」(material support)成為犯罪,但其具體含義仍不明確。理論上,這可能意味著毒販與吸毒者(包括美國公民)可能被指控協助恐怖分子,被迫向這些集團支付費用的邊境美國公民或企業也是如此。

政策二:退出巴黎氣候協定——能夠落實

BBC記者納丁·尤瑟夫(Nadine Yousif) 多倫多報導

內容是什麼?

該行政令要求美國駐聯合國大使「立即」提交正式書面請求以退出巴黎協定。命令聲明,此協定未能反映美國的價值觀或其經濟與環境目標。

面臨哪些障礙?

任何國家均可退出此全球氣候協議,但聯合國規定退出程序可能耗時冗長。

特朗普曾於2017年首次宣布退出意圖,但直到2020年才正式完成。此次預計將再次經歷至少一年的等待期。

拜登(Joe Biden)總統在2021年上任後迅速重新加入協定。

潛在影響是什麼?

美國約佔全球溫室氣體排放量的11%,是僅次於中國的第二大污染國。

退出將削弱全球減排努力。過去的退出行為已引發對美國氣候變化領導力的信任危機,並質疑協定本身的實效性。

此舉亦符合特朗普推動國內石油與天然氣生產的目標,儘管美國已是全球最大產油國與天然氣生產國。此舉為特朗普撤銷拜登政府環境保護政策的系列行動之一。

政策三:終止出生公民權——很難實施

BBC事實核查記者傑克·霍頓(Jake Horton)

內容是什麼?

該行政令旨在終止兩類在美出生兒童的公民權:非法移民父母所生子女,以及持臨時簽證居留者所生子女。

有報道指,政府將透過扣留護照等文件來執行這項政策,目標是被認定不符合公民資格者。

面臨哪些障礙?

出生公民權原則確立於美國憲法第十四修正案(14th Amendment),規定「所有在美國出生或歸化者」均為公民。

法律挑戰已展開,其中一項訴訟指控此命令「違憲且踐踏美國核心價值」。

憲法專家薩伊克里希納·普拉卡什(Saikrishna Prakash)表示,最終裁決權在法院而非總統。

潛在影響是什麼?

若此行政令生效,公民權遭撤銷者可能被大規模驅逐。相關訴訟最終或須由最高法院裁決,過程可能耗時數年。

政策四:退出世界衛生組織——能夠落實

BBC健康事務記者多米尼克·休斯(Dominic Hughes)

內容是什麼?

該行政令聲稱美國退出「源於該組織對新冠疫情(Covid-19 pandemic)的處理失當」。

特朗普長期對世衛組織(WHO)的反感,源於他認為該機構受中國主導且對中國態度軟化——他始終相信中國應對病毒擴散負責。

行政命令亦提及美國向世衛組織繳納「不公平且過於沉重的費用」。

面臨哪些障礙?

這是特朗普第二次下令美國退出世衛。他首次當權後就退出世衛,拜登(Joe Biden)上任後撤銷了該決定。

美國退出程序最早需至2026年生效,需獲國會批准。儘管共和黨在國會兩院占多數,但優勢微弱,僅需少數共和黨人倒戈便可能阻擋此決議。

潛在影響是什麼?

全球公共衛生專家以「災難性」、「毀滅性」、「危害性」形容此舉。在196個成員國中,美國迄今是最大單一資助國,貢獻近五分之一世衛總預算。若資金驟減,將嚴重衝擊世衛應對突發衛生事件的能力。

科學界擔憂,美國退出後將被排除於「大流行病防範」與「季節性流感病毒株定序」等關鍵計畫之外,後者用於研發年度流感疫苗。這最終可能損害美國公民健康與國家利益。

部分觀點認為,美國退出或迫使WHO改革運作模式,使其更符合全球公衛需求。

政策五:將墨西哥灣更名為「美國灣」——能夠落實

BBC事實核查記者傑克·霍頓(Jake Horton)

內容是什麼?

該行政令要求將墨西哥灣(Gulf of Mexico)「正式更名為美國灣」(Gulf of America)。特朗普可在美國政府官方文件中更改此名稱,例如佛羅里達州共和黨籍州長羅恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)已在一份天氣預報文件中使用「美國灣」一詞,描述「低氣壓正穿越美國灣」。

面臨哪些障礙?

特朗普無權強制其他國家或企業更改命名。例如,Google地圖目前仍標示為「墨西哥灣」。

潛在影響是什麼?

國際社會對水域命名並無正式協議,僅有國際航道測量組織(IHO)負責協調爭議。若墨西哥提出正式異議,其盟友可能捲入美墨外交摩擦。

墨西哥總統克勞蒂亞·辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)回應稱,美國可自行稱其為「美國灣」,但墨西哥與國際社會將維持原稱。此舉可能加劇美墨緊張關係,尤其雙方正因關稅與移民政策對峙。

政策六:美國只承認男性與女性——面臨挑戰

BBC事實核查記者朱永雄(Ben Chu)、露西·吉爾德(Lucy Gilder)

內容是什麼?

該行政令指出:「美國的政策是承認兩種性別,男性和女性。這兩種性別是不可改變的,並且根植於基本且無可爭辯的現實。」並補充說,聯邦政府將使用「sex」這一術語,而非「gender」。

特朗普的團隊主張,要求在政府設施和工作場所中根據跨性別者的性別認同使用相應的代名詞,違反了美國憲法第一修正案中關於言論自由和宗教自由的規定。

像堪薩斯州和蒙大拿州等州已經立法將生物學上的性別定義寫入法律。

面臨的障礙是什麼?

這一政策可能會面臨法律挑戰。

代表LGBTQ+群體的人權運動(Human Rights Campaign)表示:「我們將全力以赴,對這些有害條款進行反擊。」

這些挑戰可能會一路上訴至美國最高法院,而由於該法院的保守派多數,最終可能會對特朗普作出有利裁決。

潛在影響是什麼?

根據這一計劃,監獄和如難民庇護所、強姦受害者庇護所等場所將按性別進行隔離,支持者認為這樣有助於保護女性。但跨性別權利團體表示,跨性別女性可能會面臨更高的暴力風險。

官方身份證明文件,包括護照和簽證,將必須註明個體是「男性」還是「女性」。美國公民將不再能選擇「X」作為第三性別選項。

BBC